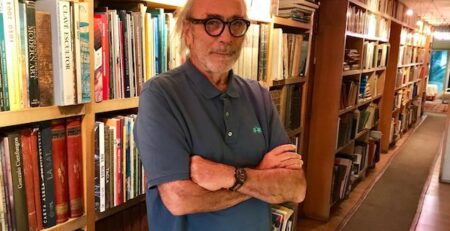

«De libreros y libros», los inicios como coleccionista de nuestro Presidente Ricardo Couyoumdjian.

Todo vicio que se precie de tal se inicia con el más loable de los propósitos. Para un estudiante universitario de historia hace más de cincuenta años, el recorrido por las librerías se justificaba por el deseo de conseguir algunos libros de lectura obligatoria sin estar sometido a las limitaciones que acarreaba su lectura en alguna biblioteca. Pronto, el interés se fue ampliando hasta alcanzar los más variados temas. Algunas compras se cohonestaban con el pretexto de que el profesor había mencionado un libro en la clase o fuera de ella y que, en consecuencia, era un trabajo digno de consultar; otras no tenían más fundamento que el atractivo del título o la curiosidad lisa y llana. De ahí en adelante todo era cuesta abajo.

No tardó mucho aquel estudiante en descubrir que muchas de las obras recomendadas estaban agotadas, y que era necesario buscarlas en las librerías de viejo. Al recorrer una tras otra en busca de algún título determinado aprendió tres lecciones fundamentales en estos menesteres: primero, que el libro que uno anda buscando rara vez se encuentra en el momento que se necesita; segundo, que el precio del libro usado no es necesariamente inferior al de uno nuevo, y tercero, que la búsqueda en los anaqueles permite descubrir otros cuya existencia se desconocía. Aquí están las claves de la afición -o vicio, si se quiere- de recorrer las librerías de viejo.

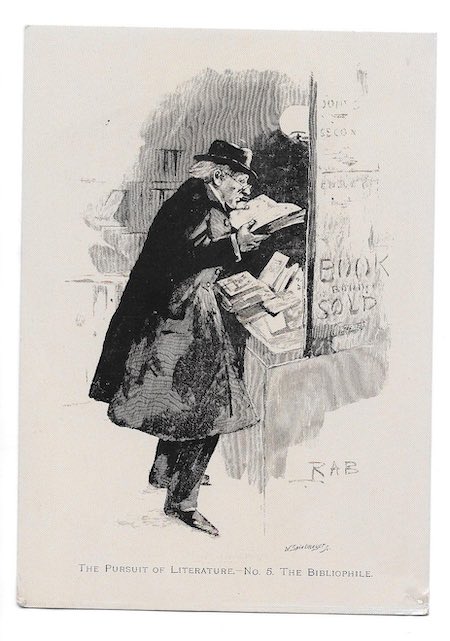

El objeto del peregrinaje por estos templos de la cultura abandonada no es encontrar un libro determinado, misión siempre ingrata por las frustraciones que, por lo general, acarrea. Es posible orientar la búsqueda sobre el tema o del autor que interesa en ese momento. Sin embargo, el verdadero placer radica en el hallazgo fortuito: puede ser el reencuentro con un libro leído mucho tiempo ha, el descubrimiento de una obra ignorada, el trabajo de un autor que sólo se conocía de oídas, o sencillamente un folleto que llama la atención por la curiosidad del tema. Este placer aumenta tanto más en la medida que el precio es razonable y se puede adquirir sin causar trastornos en el presupuesto.

Para los que se interesan por la historia, el atractivo de esta «caza de libros» resulta mucho mayor. No solamente están los libros de historia, biografías, memorias, colecciones de documentos y relaciones de viajeros; todo impreso lleva consigo algo de su tiempo: el folleto político-electoral con posiciones vehementes en disputas ya olvidadas; las leyes, reglamentos y estudios legales obsoletos, pero que reflejan la realidad de su época; estudios científicos y técnicos de toda índole, largamente superados; catálogos de maquinaria que ya no funciona o que ni siquiera existen; revistas antiguas encuadernadas, parte de una colección incompleta. En fin todo aquello que en algún momento tuvo su razón de ser.

Si el buscador es aficionado a la literatura, podrán interesarle obras desconocidas de autores que no lo son tanto, o primeras ediciones de escritores renombrados, especialmente de sus obras más conocidas. Aún debe ser posible encontrar una revista provinciana que incluye versos juveniles de poetas más tarde famosos.

Hay otros que se interesan por las obras ilustradas, con testimonios de estéticas pasadas que, cada cierto tiempo, son redescubiertas.

El manoseo de libros termina por desarrollar el gusto por las ediciones primorosas, en buen papel, bien impresas y elegantemente presentadas. Las mas veces, el texto interesa poco, pero, ¿quien se resiste a una obra tan bella? El vicio complementario son las encuadernaciones, una artesanía que está en vías de extinción. Los empastes de cuero resultan preferibles a los de tela, y estos mil veces más que las cubiertas de vinilo. Los hermosos papeles pintados en la cubierta y en las guardas son un atractivo adicional.

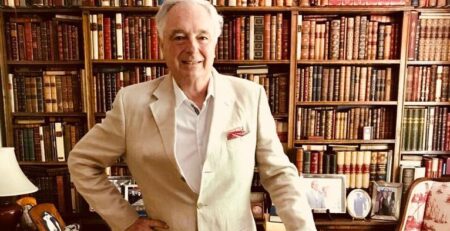

El término librero de viejo es un tanto ambiguo y abarca un amplísimo espectro desde el modesto revendedor de revistas y ediciones de bolsillo hasta la librería anticuaria que edita catálogos, la que constituye el grado más alto de la jerarquía. De estas últimas, casi no hay en Chile por la falta de mercado, los catálogos de quienes han intentado entrar en esta categoría no pasan de ser listas de libros. Como en tantas otras cosas, el ideal está en el justo medio: no se trata de ir a un lugar tan fastuoso y caro que inhiba la compra, ni a otro tan pobre que no justifique la visita.

Por aquel tiempo, el núcleo principal de éstas se agrupaba en torno a las primeras cuadras de la calle San Diego, incluyendo una galería de dos pisos que concentraba este comercio cuando escribí estas líneas. Estos no sólo vendían libros y revistas, sino también partituras musicales y, por efectos de la modernización tecnológica, discos de 78 r.p.m. y LPs. Posteriormente surgió un núcleo de kioscos libreros a las espaldas de la iglesia de los Sacramentinos frente a la Plaza Almagro, que, al igual que los antiguos congéneres de San Diego, vendían CDs y casettes. Otros núcleos de libreros de viejo estaban –y quizás siguen allí- en las galerías detrás de las Torres de Tajamar donde termina el parque Gran Bretaña entre Providencia y Pérez Valenzuela, y en la calle Merced entre José Miguel de la Barra y la punta de diamante que forma con la calle Monjitas

El advenimiento de la Internet ha traído una revolución en este campo. Los libreros internacionales y algunos chilenos dan a conocer sus existencias mediante bases de datos y catálogos en línea, lo que simplifica la búsqueda pero hace desaparecer el placer del hurgueteo y hallazgo. Un título en un catálogo no siempre permite intuir la riqueza, o pobreza, del contenido. De otra parte, el estudiante de antaño al que nos referíamos antes, se ha puesto remolón; no está dispuesto a salir a la rebusca de curiosidades; quizás aumenta su curiosidad intelectual pero disminuye su energía y, si a estas alturas ya está jubilado, quizás también su presupuesto.